Wettbewerb in der IT-Branche: Lug und Trug

Die jüngste Entscheidung der Europäischen Kommission, gegen Intel eine Strafe in Höhe von 1,06 Mrd. Euro [2] zu verhängen, in Verknüpfung mit den zahlreichen Entscheidungen gegen Microsoft [3] lässt die Frage aufkommen, ob in der IT-Branche ein echter Wettbewerb überhaupt möglich ist. Auch könnte man sich fragen, ob diese Entscheidungen der Europäischen Kommission politisch motiviert sind – schließlich handelt es sich um Vorzeigefirmen aus den USA. Bevor man sich in wilden Spekulationen verliert, wäre ein Blick auf die rechtlichen und politischen Hintergründe durchaus angebracht und notwendig. Der interessierte Leser fragt sich sicherlich, wie die Mechanismen denn nun funktionieren, die zu solchen Strafen führen und warum es uns alle betrifft.

Da wir in den kurzen Newsmeldungen zumeist nur immer kleiner verhackstückte Brocken serviert bekommen, soll an dieser Stelle ein wenig gründlicher über die Vorgänge berichtet werden. Die Gedanken, die sich Juristen bei der Beantwortung der Frage nach einem wettbewerbsrechtlichen Problemfall stellen, werden aufgegriffen und im Überblick erläutert. In den Nachrichten wurde von der Europäischen Kommission und Wettbewerbsverstößen berichtet, doch woher kommt die Legitimation der Kommission und wogegen genau verstoßen die Unternehmen denn? Diese Fragen werden hoffentlich im folgenden Artikel beantwortet.

Die Europäische Union

Die Europäische Union hat ihren Ursprung in den Verträgen über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl [4] aus dem Jahr 1951. Vor über 50 Jahren und kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war man sich der Bedeutung einer gemeinschaftlichen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zum Wiederaufbau Europas bewusst. Dieser Ursprungsvertrag wurde immer weiter entwickelt. Das ursprüngliche Ziel blieb dabei immer im Fokus, obwohl derartige Projekte über lange Zeitspannen meistens zur Selbstzersetzung neigen.

Bestes Beispiel für einen schlechten Verlauf wären die Vereinten Nationen (UNO): Kaum mit wirkungsvollen Mechanismen ausgestattet ist ihre Rolle mehr als zweifelhaft, obwohl ihre grundsätzliche Deklaration, eine Plattform zur Völkerverständigung zu sein, überaus nobel ist (zur Rolle von internationalen Organisationen in der Weltwirtschaft: Internationales Wirtschaftsrecht, Matthias Herdegen, Verlag C.H. Beck).

Die Europäische Union schöpft ihre Macht dagegen aus dem Verzicht der Mitgliedsstaaten, bestimmte Rechtsgebiete und Sachverhalte national zu regeln. Dieser Verzicht ist in der Historie einmalig und gilt als einer der größten Errungenschaften der modernen Politik. Die EU selbst wird als supranationale Organisation klassifiziert. Supranational deshalb, weil sie als ein Schirm über vielen Staaten sitzt und ihre Rechtsakte jeweils vor den individuellen Regelungen der Mitgliedsländer stehen, im Falle einer Konkurrenz geht also Europarecht vor (hierzu existiert ein ruhender Rechtsstreit; die sogenannten "So lange"-Entscheidungen des BVerfG beschäftigen sich mit dem Vorrang von Europarecht vor dem Grundgesetz). Die EU finanziert sich aus den Beiträgen ihrer Mitgliedsländer, die eigentliche Idee war eine Kopplung an die Umsatzsteuerumsätze (Mehrwertsteuer) jedes Mitgliedslandes – inzwischen ist es ein Teil des Bruttonationaleinkommens [5].

Die (ursprüngliche Idee der) Kopplung an die Umsatzsteuer darf übrigens als genial bezeichnet werden. Die EU verschreibt sich einem freien Markt und koppelt ihr Budget an das Steueraufkommen aller Handelsvorgänge, denn die Umsatzsteuer fällt nur an, wenn tatsächlich gehandelt wird.

Den Fehler "des machtlosen Wesens" begingen die Schöpfer der EU nicht. Der EU zugeordnet sind unterschiedliche Organe, die über realen Einfluss verfügen, allen voran die Europäische Kommission. Ihre Rolle innerhalb der EU kommt der eines deutschen Ministeriums nahe. Sie führt die Geschäfte der EU. Sie entwirft auch die Verordnungen und Richtlinien, die großen Einfluss auf die Rechtsordnungen der Mitgliedsländer haben. Ihre Position und Aufgabenbereiche regeln sich grundlegend aus den Artikeln 211 fortfolgend des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (kurz EGV).

Interessant ist in diesem Zusammenhang ihre Rückkopplung an das Europaparlament. Die Mitglieder der Kommission müssen vor ihrer Einberufung dem Parlament Rede und Antwort stehen (Art. 214 EGV). Im Ernstfall wird die gesamte Kommission abberufen, aufgrund der Verfehlungen eines einzelnen Mitglieds (so geschehen im Jahr 1999). Nicht gemeint sind damit die Beamten, sondern nur die für fünf Jahre ernannten Vorsitzenden, zwanzig an der Zahl.

Die Kompetenzen der EU-Kommission liegen im exekutiven Bereich, vor allem aber ist sie auch die Hütern der Grundfreiheiten aus Artikel 14 EGV. In Absatz 2 heißt es: "Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags gewährleistet ist".

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) ist ebenso Wächter, aber ihm obliegt eher die Klärung von juristischen Auslegungsfragen. D.h. der Gerichtshof klärt, was sich hinter den Termini, wie z.B. "der freie Verkehr von Waren", verbirgt. Er korrigiert somit gegebenfalls die Ansichten und Entscheidungen anderer Institutionen und ist die höchste Entscheidungsinstanz.

Die Kommission ist allerdings nur innerhalb bestimmter Grenzen befugt, die sich aus dem Subsidiaritätsprinzip ergeben. In Artikel 5 EGV wird genauer definiert, dass die Gemeinschaft nur tätig wird, wenn die Ziele durch eine Maßnahme auf Landesebene nicht zufriedenstellend erreicht werden können. Hier setzen wir im Hinblick auf die Entscheidungen gegen Intel und Microsoft an, indem wir kurz auf die deutsche Regelung verweisen und erläutern, warum die EU zuständig ist.

Der Markt

Im Grunde genommen versucht das Wettbewerbsrecht die Fehlleistungen des Marktes zu korrigieren. Der Markt an sich ist als Abstraktion zu verstehen und begeht auch keine Fehler, allerdings beeinflussen die Akteure das Marktgeschehen und setzen die eigentliche Funktionsweise außer Kraft. Wenn wir von dem Begriff Markt ausgehen, betrachten wir hier vor allem die volkswirtschaftliche Definition: "Das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage, mit dem Ziel einer Wertfindung für ein Produkt oder eine Dienstleistung", soll hier genügen.

Wie wir alle mitbekommen haben funktionieren diese Mechanismen nicht zuverlässig. Bestimmte Akteure auf den Märkten – allen voran Finanzmärkten – sind in der Lage, die Märkte zu dominieren, oder aber zumindest weitgehend zu beeinflussen. Im Geldwesen waren große internationale Finanzinstitute für den Niedergang des Systems verantwortlich. Ihre Gier hat zu Geschäften geführt, die zwar im Markt möglich, aber volkswirtschaftlich nicht wünschenswert sind. Im Wechselspiel ruinierten sie einen relativ lasch regulierten Markt.

Uns interessiert hier allerdings vielmehr die Verschiebung zu einer einzelnen Partei. Mit dieser Möglichkeit einer Verschiebung der Kräfte zu einem dominanten Akteur oder einer Gruppe beschäftigt sich das Kartellrecht. In Deutschland ist es das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). In ihm werden die Sachverhalte erfasst, die nach gemeiner Auffassung als schädlich anzusehen sind. Die allgemeine Regel des § 1 GWB verbietet alle Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die den Wettbewerb in irgendeiner Weise behindern – im EGV ist es der Artikel 81.

Dieser Regelkatalog ist natürlich nicht nur in Deutschland vorzufinden, sondern in allen Mitgliedsstaaten der EU. Bevor ein Staat Mitglied wird, muss es eine gewaltige Aufgabe stemmen. Der "acquis communautaire [6]" muss von den Bewerbern vollständig übernommen werden. Dieser beinhaltet alle Rechtsakte der EU und soll die Auffassung von Recht und Ordnung widerspiegeln, die von allen Mitgliedern getragen wird. Weiterführend gibt es spezielle Regelungen, die einen Missbrauch marktbeherrschender Stellung verbieten. Im deutschen Recht sind es die §§ 19 ff. GWB, im EGV in Artikel 82 geregelt.

Wir können anhand der Erwähnung im Grundlagenvertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erkennen, dass diesen Tatbeständen eine große Bedeutung beigemessen wird. Denn tatsächlich ist die Idee eines freien Binnenmarktes wunderbar – aber wie jede Idee Chancen birgt, so birgt sie auch Risiken. Die Teilnehmer im Markt können zu mächtig werden und damit die Grundidee zerstören, oder eine Gruppe von Unternehmen schließt sich zusammen, um die Preise auf einem für sie günstigen Niveau zu halten. Hier beginnen die Probleme, mit denen sich die Wettbewerbsbehörden auseinandersetzen müssen.

Wie vorstehend erwähnt, darf die EU nur tätig werden, wenn Maßnahmen auf Ebene der Mitglieder nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Im Wettbewerbsrecht gibt es dazu eine Verordnung, die Verordnung 1/2003 (liest sich: eins aus zweitausenddrei). In ihr wird grundsätzlich definiert, dass die Wettbewerbsbehörden, wenn sie Landesrecht anwenden, das die Artikel 81 und 82 betrifft, auch immer gleichzeitig Europarecht anwenden (Artikel 3 VO 1/2003). Es geht dann um weitere Vorschriften zur Zusammenarbeit und Aufgabendelegation. Der Sache nach ist es also eine Verfahrensvereinfachung für europaweite Zusammenarbeit in Fragen des Wettbewerbsrechts.

Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Sachverhalte, in denen die einzelnen Behörden der Länder tätig werden, die aber den überwiegenden Teil der EU betreffen. Gerade in Branchen, die große Investitionssummen verlangen, sind solche länderübergreifenden Vereinbarungen zwischen Unternehmen denkbar. Hier greift das oben erwähnte Subsidiaritätsprinzip ein und die Kommission darf eine Regelung treffen, die alle Mitgliedsstaaten umfassend betrifft und wird dabei von den nationalen Ämtern unterstützt. Intel und Microsoft agieren weltweit und verkaufen ihre Produkte überall, dennoch sind bestimmte Märkte besonders interessant – Europa gehört zu eben diesen Schlüsselmärkten.

Die Bedeutung des Binnenmarktes Europa (im Sinne der EU) ist für international agierende Konzerne immens. Um die 500 Millionen Konsumenten, mit einem am Welteinkommen gemessen überdurchschnittlichen Verdienst, können, wenn die Produkt einmal die EU-Zollschranke passiert haben, ohne Beschränkungen angesprochen werden (von besonderen Regelungen wie z.B. bei Medikamenten einmal abgesehen). Weiterhin vorteilhaft für Unternehmen ist, bedingt durch die Grundfreiheiten, auch die Wahl des Standorts in der EU. Es entfällt, bis auf den Bereich der Steuern, weniger Verwaltungsaufwand für die einzelnen Länder innerhalb des Wirtschaftsraums. Daher gründen viele Unternehmen nur noch Zentralen für Europa in einem der Länder und nicht in jedem Land selbst; der Kodex gleicht sich an. Wir sprechen also von einem effizient zu verwaltenden Markt, der großes Absatzvolumen und vergleichsweise niedrige Hürden verbindet.

Der Fall Microsoft

Microsoft gilt als eines der renommiertesten Unternehmen der Welt. Sein Erfolg ist vielfach beschrieben und vielleicht doch nie wirklich präzise getroffen worden. Die von der Kommission angeprangerte und vom Europäischen Gerichtshof in erster Instanz bestätigte Strafe [7] von 497 Millionen Euro erging aufgrund der Marktmacht von Microsoft. Die in der Klage angesprochenen Punkte sind für viele Heimnutzer und Anwender nur schwer nachzuvollziehen, belegen aber einige Probleme in der Rechtsdurchführung.

Ein Fakt, dem dabei unbedingt Beachtung geschenkt werden muss, ist die klagende Partei. Im angeführten Urteil hat die Kommission ein Bußgeld verhängt und Microsoft im Rechtsweg Beschwerde eingelegt. Grundsätzlich könnten auch Firmen gegen Microsoft klagen, was auch viele schon taten, aber diese Klagen verliefen oft im Sand, weil Microsoft eine außergerichtliche Einigung erzielte, oder den Kläger schlicht kaufte – beides kann man ruhigen Gewissens als Schweigegeld betrachten. Es braucht also eine übergeordnete Instanz, die in einem Rechtsraum die Interessen ihrer Gemeinschaft, auch gegen GlobalPlayer, vertritt. Diese Aufgabe trägt die EU-Kommission.

Die juristischen Schwierigkeiten liegen in solchen Verfahren einerseits in der Abgrenzung des relevanten Marktes (siehe Randziffer 22 ff. im Urteil), andererseits in der Beweisführung und in dem Nachweis der Marktbeherrschung (siehe Randziffer 30 ff. im Urteil). Der Jurist muss stichhaltig klären, was der sachlich, räumlich und zeitlich relevante Markt ist. Denn geurteilt werden kann nur über einen Sachverhalt, den alle gleich verstehen. Außerdem muss es dem Beklagten möglich sein, Stellung zu nehmen und sich zu den konkreten Anklagepunkten zu äußern.

Dabei gibt es auch Unterschiede in den Rechtssystemen. Kontinentaleuropa hat ein sogenanntes kodifiziertes Rechtssystem. Eine abstrakte Regel soll einen konkreten Sachverhalt regeln. Großbritannien, die USA und andere Länder haben sogenannte Case-Laws (zur Einführung empfohlen: Rainer Wörlen, Introduction to English Civil Law Vol. 1-2, Verlag Alpmann Schmidt): Aus einem konkreten Einzelfall leitet ein Richter allgemeine Grundsätze ab. Im Ergebnis liegen beide Rechtsordnungen oft nah beieinander, sind aber technisch völlig unterschiedlich.

Prinzipiell diskutiert ein Jurist Begrifflichkeiten und schränkt ihre Bedeutung ein, oder weitet sie aus. Falls im Case-Law eine verbindliche Rechtsnorm durch die Legislative geschaffen wird, wird diese in absoluter Ausführlichkeit dargelegt, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Wer einen Blick in die zitierten Bestimmungen wirft, kann selbst feststellen, dass in der EU beide Systeme vereint werden. Oft gibt es Erwägungsgründe, die ausführlich den Zweck darlegen und Teil des Rechtsakts sind, obwohl ein abstrakter Gesetzestext vorhanden ist. Trotzdem bleiben ungeklärte Begriffe offen, die ein Gericht klären muss.

Microsoft ist natürlich in der Lage, unzählige Experten zu zitieren, die ihrer Auffassung Gewicht verleihen. Die Hauptstreitpunkte, ob Protokolle und Interoperabilitätsschnittstellen unzureichend oder gar nicht dokumentiert wurden, ob die Implementierung des Mediaplayers rechtswidrig ist und ob die Verknüpfung der Funktionen untereinander den Wettbewerb einschränkt, werden lang und breit ausgeführt (siehe Randziffer 36 ff. im Urteil). Microsoft musste hier eine Niederlage hinnehmen. Die Richter kamen zu der Auffassung, dass Microsoft, aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung in den drei definierten relevanten Märkten, verpflichtet ist, stärkeren Wettbewerb dadurch zuzulassen, dass sie ihre Schnittstellen offenlegen und externe Anbieter darauf zugreifen können, sowie die Möglichkeit für den Nutzer schafft, den Mediaplayer nicht zu installieren – ergo soll dem Käufer die Wahl gelassen werden.

Microsoft entgegnete übrigens stichhaltig, dass andere Betriebssysteme solche Bestandteile auch hätten (Mediaplayer) und der Kunde sie als selbstverständlich ansieht – sie werden auch bei Apple und Linux mitgeliefert. Der Grund für die Nichtbeachtung des Arguments im Fall von Microsoft liegt in der marktbeherrschenden Stellung des Unternehmens, welcher bei Apple und Linux schlicht nicht gebeben ist.

Im Grunde war der Fall simpel: Ein Unternehmen gewährt externen Unternehmen keinen Zugriff auf seine Produktinterna und installierte zusätzliche Bestandteile ungefragt mit. Gäbe es drei oder vier gängige Betriebssysteme und ihre Serverpendants, wäre Microsoft nie in diese Situation gekommen. Aus Art. 82 EGV ergeben sich aber besondere Pflichten, wenn ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung innehat. Diese Pflichten dienen der Funktionsfähigkeit des Marktes (in diesem Fall dem Markt der Betriebssysteme für Heimcomputer und Server).

Wettbewerb in der IT-Branche: Lug und Trug (2)

Der Fall Intel

Die Kommission hat bisher festgestellt, dass Intel ebenfalls gegen den Artikel 82 EGV verstoßen hat. Es gibt noch kein gerichtliches Urteil, aber Intel wird wohl rechtliche Schritte einleiten. Der Sachverhalt ist schnell skizziert: Intel hat Unternehmen, insbesondere solchen, die an den Endverbraucher PCs vertreiben, Rabatte gewährt, wenn sie keine PCs führen, die einen AMD-x86 Prozessor verwenden. Dies ist allerdings nur das augenscheinlichste, die EU-Kommission wirft Intel insgesamt folgendes vor:

- Rabatte an OEMs, geknüpft an Mindestanteile von Intel-CPUs im Sortiment.

- Zahlungen an OEMs, wenn AMD-Produkte verspätet oder gar nicht eingeführt werden.

- Lieferung von Prozessoren an strategisch wichtige Kunden unterhalb des Herstellungspreises.

- Rabatte an einen großen Händler, dafür dass er nur Intel-Prozessoren verkauft.

- Zahlungen an einen bestimmten OEM, dafür dass er AMD-Produkte verschiebt.

- Rabatte an einen bestimmten OEM, damit dieser ausschließlich Intel-Prozessoren in Notebooks verbaut.

Im übrigen wurde seitens Intel sogar eine 5-Prozent-Ausnahmeregel geschaffen, welche es den Unternehmen auf dieser nachgeordneten Marktstufe (vertikale Marktmachtverteilung) ermöglichen sollte, dennoch Produkte von AMD zu führen. Somit konnte der Eindruck erweckt werden, AMD wäre durchaus im Markt vertreten – doch auch die Beschneidung eines Konkurrenten auf einen bestimmten Marktanteil ist ein wettbewerbsfeindlicher Akt.

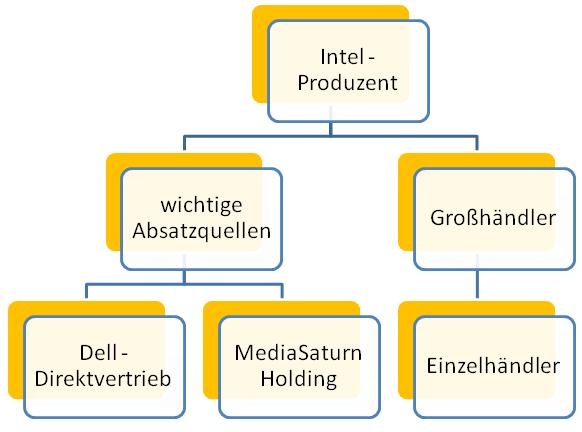

Es bleibt somit kein Zweifel an der Intention, die Intel hier hegte – AMD sollte systematisch aus wichtigen Geschäftsfeldern herausgehalten werden. Die Bedeutung von Absprachen zwischen Unternehmen auf unterschiedlichen Marktstufen kann anhand dieses Schemas nachvollzogen werden:

Generell sind Absprachen von Unternehmen auf unterschiedlichen Marktstufen möglich. Anbieter von Luxuswaren haben häufig strenge Liefervereinbarungen, damit eben ein iPhone nicht bei ALDI im Regal steht (VO 2790/1999, Vertikal-GVO). Oft gewähren große Produzenten auch Rabatte an andere Unternehmen, die eine entsprechende Größe (gleichzusetzen mit Marktmacht) haben.

Rabatte sind eine überaus übliche Preisgestaltungsmaßnahme, auch werden die von Intel veröffentlichten Preise oft in 1000 Stück [10] angegeben, was ein Rabatt an sich ist. Allerdings stellt die Kondition der Nichtabnahme von Konkurrenzprodukten einen Verstoß gegen geltendes Recht dar. In § 21 Abs. 1 GWB sind solche Bezugssperren eindeutig erwähnt, auch im Europarecht fallen sie unter Art. 82 EGV. Insbesondere der Punkt a) und d) sind eindeutig auf die Rechtswidrigkeit von unangemessen Preisen bzw. Bedingungen (a) und Bezügen (in diesem Fall sind die Bezüge die Rabatte für Nichtabnahme), die in keinem Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand stehen (d), ausgerichtet. Hier erkennt dann auch ein Laie, dass es schwierig ist diese Begriffe auszulegen, d.h. griffig zu interpretieren. Intel hat einen Rabatt gewährt, aber dieser war nicht mit der Bedingung verknüpft 10.000 Intel-CPUs zu verkaufen (was für sich genommen nicht widerrechtlich wäre), sondern mit der Bedingung, Verkauf und Bezug von AMDx86-CPUs zu unterlassen – darin liegt der Verstoß.

Es lässt sich sagen, dass der Wettbewerb deutlich leidet, wenn der Kunde nicht einmal die Möglichkeit bekommt zu wählen – bei Intel und Microsoft war dies der Fall. Zumal im genannten Zeitraum 2002 – 2007 AMD aufgrund des Athlon 64 /X2 ein paar fette Jahre hatte, somit waren diese Exklusivabnahmeverträge besonders schmerzhaft. AMD wäre ansonsten vielleicht in der Lage gewesen, ihr innovativeres Produkt besser zu verkaufen. Diesen für Intel härteren Wettbewerb konnte Intel abfedern, indem man sich in viele verschiedene Märkte (hier ist jetzt der konkrete Ort gemeint) einkaufte und somit den Wettbewerb umging. Intel konnte dies tun, weil sie über eine entsprechende wirtschaftliche Position – Marktmacht – verfügten und verfügen. Auch hier ist die Marktbeherrschung ein Problem, allerdings sind solche Nichtabnahmebedingungen natürlich auch für Unternehmen, die ansonsten gleichstark sind, ein Tabu.

Man stelle sich vor, ein Lebensmitteleinzelhändler – diese gelten auch nicht gerade als zimperlich – schließt mit allen Zuckerproduzenten der Erde einen Pakt (finanziert durch dubiose Finanzmarktdeals) und bindet dadurch alle Käufer von Zucker an sich, die natürlich auch noch andere Dinge des täglichen Bedarfs an Ort und Stelle erwerben. Dieses drastische Beispiel offenbart eben die Schwachstellen eines nicht regulierten, vollkommen freien Marktes.

Der Verräter rettet den Markt

Die Schwierigkeit in den Nachweisen über eine marktbeherrschende Stellung und deren missbräuchlicher Ausnutzung ist auch im Fall Intel gegeben. Das eigentliche Problem liegt in der Beweisführung und Klageerhebung: Die Beweislast liegt bei der Partei, die den Vorwurf erhebt (VO 1/2003 Art. 2). Wie beweisen die Behörden denn nun eine Absprache oder einen Rabattvertrag, der nicht öffentlich ist und auch niemals werden soll? Bei Microsoft gab es unzählige betroffene Firmen, die ihr Produkt nicht dergestalt einbinden konnten wie Microsoft. Bei Intel gab es keine Vertragspartei, die nicht von dem Verstoß partizipierte.

Der Geheimnisverrat ist die Quelle für neugierige Behörden. In den USA und Großbritannien gibt es schon Regelungen, die den "Verräter" schützen sollen [11]. Absprachen dieser Größenordnung tragen mit sich die Gewissheit, dass zu viele Personen davon erfahren. Einige von ihnen sind unzufrieden, oder haben schlichtweg höhere moralische Ansprüche. Diese Personen werden zu sogenannten "Whistleblowern" und lassen solche Absprachen auffliegen. Außerdem werden Unternehmen, die mit den Wettbewerbsbehörden zusammen arbeiten, in einem eventuellen Verfahren meistens weitgehend verschont. Dies steigert die Attraktivität für ein Unternehmen, sich selbst anzuzeigen. Im Steuerrecht ist dies übrigens auch üblich (sowohl der Verrat, als auch die Selbstanzeige). Letztendlich muss also eine interne Stelle diese kleinen Details ausplaudern.

An diesem Punkt muss differenziert werden. Microsoft und Intel beeinflussten die Entscheidungsfähigkeit der Verbraucher dahingehend, als dass sie andere Produkte gar nicht erst zuließen. Nur hat der Software–Gigant dazu niemanden vertraglich verpflichtet, der Nutzer hatte schlicht ein Produkt und konnte bei Bedarf ein anderes installieren. Es gab mitunter Probleme bei der Implementierung durch die Konkurrenz, aber Microsoft sorgte mit ihren einheitlichen Standards auch für eine breite Durchsetzung des PCs, wie wir ihn kennen. Dies ist eine Wertung der Umstände und gegebenfalls trotzdem unangebracht, stellt aber ein wichtiges Detail dar. Microsoft schützte ihren Geschäftsbereich mit, nachweislich, unlauteren Mitteln. Nur handelte es sich auch um ihr eigenes Produkt.

Intel hingegen verzichtete auf eventuelle Gewinne aus ihren Produkten, um sich in wettbewerblich härteren Zeiten gegen Schwankungen abzusichern. Im Prinzip bestach Intel die anderen Unternehmen, indem sie ihre Erlöse reduzierten, bilanzielle Sicherheit aber gewannen. Inwieweit diese Praxis bei investitionsintensiven Unternehmungen gängig ist, mag schwer zu beurteilen sein, aber die Zerwürfnisse der Marktstruktur wiegen erheblich. Ohne die Möglichkeit einen Markt zu betreten (hier kann man sich den MediaMarkt vorstellen), ist es unmöglich Wettbewerb zu erzeugen.

Anhand der entsprechenden Umfrage im 3DCenter [12] erkennt man übrigens ein deutliches Plus bei AMD, verglichen mit den sonstigen Marktdaten. Freilich kaufen hier auch gut informierte Nutzer ein, die auch abseits von den großen Einzelhändlern ihren Bedarf individuell decken.

Lug und Trug

Die IT-Branche braucht Wettbewerb wie nur wenige andere Branchen. Sie gilt als eine der Antriebsmotoren für eine bessere Zukunft und soll uns ermöglichen, den Alltag zu erleichtern, die Sterne zu bereisen, effizienter zu werden und jederzeit Held oder Heldin zu sein. Ihre Position hat sie nur inne, weil die Innovationsdichte außergewöhnlich hoch ist. Nur lebt sie auch von diesen Innovationen. Deutlich zu erkennen sind die antiinnovativen Trends der Käufer, die lieber ihr ausgereiftes Betriebssystem einsetzen oder auf Rechenleistung verzichten und dafür Geld sparen.

Das Argument der ausreichenden Leistung ist allerdings nur angebracht, wenn Rechenleistung nicht erforderlich ist. Innovationen in der Software-Sparte sind jedoch häufig kausal mit steigender Rechenleistung – Code generiert Bedarf an Code-Bearbeitungskapazitäten. Wenn aber Marktführer wie Intel und Microsoft kein Interesse an echten Innovationen zwecks Absatzsicherung haben, wird es für die Wettbewerber offenkundig unmöglich, in Wettbewerb zu treten.

Ohne die Entscheidungen und Urteile der Kommission und der Gerichte würden diese Maßnahmen vielleicht bis heute anhalten – auch über die EU hinaus. AMD wurde mit dem besseren Produkt nicht besser in Sachen Marktmacht. Die Alternativen zu Mediaplayer und Internet Explorer brauchen Jahre, um den Großteil der Endkunden zu erreichen. Dabei werden sie von freiwilligen Entwicklern getragen, da ein wirtschaftendes Unternehmen anscheinend nur geringe Möglichkeiten hat, sich gegen die beiden Hauptakteure durchzusetzen – nur liegt es nicht an ihren Produkten. Dem Wettbewerb mangelt es an Wettbewerb – ein klassisches Marktversagen also. Bleibt zu hoffen, dass es weiterhin Whistleblower und engagierte Wettbewerbshüter gibt, denen an einem funktionierende Wettbewerb ebenso gelegen sein muss wie uns.

Als das vernichtende Beispiel für fehlende Innovationen kann nur die Automobilindustrie gelten, vor allem die Autobauer aus den USA. Nullinnovation und Ignoranz für die Bedürfnisse der Kundschaft hat sie in den Ruin getrieben – eine Kur ist nicht in Sicht. Auch hier wurde und wahrscheinlich wird gegen Veränderung massiv angekämpft (MAN-Schmiergeldaffäre [13]). Die gesamte Branche leidet, abseits der Wirtschaftsflaute, unter einem lange prophezeiten Rückgang von Aufträgen. Einerseits braucht und sollte niemand aus ökologischer Sicht aller drei Jahre ein neues Personenkraftfahrzeug brauchen. Andererseits wollen wir beweglich bleiben. Beweglich, also flexibel sollten wir auch in unseren Bedürfnissen sein. Wenn der Markt versagt, dann bleibt dem Käufer die ultimative Wahl: Verzichten wir auf Bequemlichkeiten, dann werden wir unbequem für jene, die dem Verbraucher gegenüber unflexibel sein wollen.